Hannah au cinéma

Par Florence Louis le mardi 30 avril 2013, 11:51 - Culture - Lien permanent

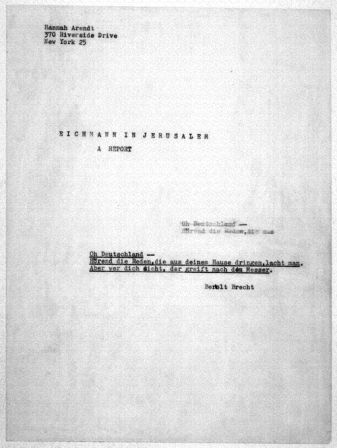

The Hannah Arendt Papers at the Library of Congress, manuscrits typographiés, citation de Bertolt Brecht en exergue : "O Allemagne On rit en entendant les discours qui résonnent dans ta maison Mais dès qu'on t'aperçoit, on prend son couteau."

Il est toujours étonnant de voir s'incarner un philosophe. De surcroît, une philosophe, si rares sont-elles à trouver place dans les manuels et plus rares encore, au cinéma. Hannah Arendt, le film, c'est la voir sourire, discuter avec sa meilleure amie, charmer son charmeur de mari.

Il est en revanche plus courant de constater qu'une des critiques les plus acerbes qui reviennent à son encontre est précisément misogyne : Hannah Arendt est "dépourvue de sentiments".

Telle est l'attaque qui vise le Professeur Arendt, de retour de Jérusalem où elle a assisté au procès d'un criminel nazi, Adolf Eichmann. Mais plus qu'assister elle va participer au jugement de l'histoire sur cet homme, en publiant dans le New Yorker (texte publié sous le titre Eichmann à Jérusalem) son analyse du procès. Et c'est - qui pouvait en douter ? - en philosophe qu'elle écrit : elle prend toute la hauteur qui sied à une américaine d'adoption, apatride pendant 18 ans, allemande de naissance, nourrie de philosophie aux heures de gloire des universités allemandes. Le film convoque toute la pensée de ce pays dont elle s'est enfuie pour ne pas mourir d'être juive : Heidegger (son amant de jeunesse, "l'amour de sa vie" tente de lui faire avouer son amie Mary Mac Carthy : le film a l'intelligence de ne pas s'attarder sur l'idylle), Hans Jonas aussi, mais plus profondément par le texte, telle une ombre sans corps : Emmanuel Kant.

Kant introduit le concept de mal radical, inscrit à la racine de l'homme. Cette "perversité radicale du cœur humain" le détourne des impératifs moraux pour l'entrainer vers l'immoralité. Or c'est à ce concept qu'Arendt s'attaque en ne découvrant tout simplement pas chez cet homme ridiculement frêle qui tente de se défendre dans sa cage de verre (les images d'archives sont fascinantes), le caractère monstrueux que lui confère son rôle dans la machine exterminatrice nazie. Non cet homme n'est pas diabolique ; c'est un monstre de normalité. Il a endossé parfaitement cet habit inhumain que les nazis ont tissé : il est "nobody", simple rouage d'un système qu'il ne sait penser.

Eichmann s'exprime lors de son procès, le juge lui demande s'il a senti un conflit entre sa conscience et son devoir. Non, répond-il, pas "un conflit", mais "une dualité" : obéir aux ordres comme le lui imposait son serment ou épargner des millions d'hommes en ne les envoyant pas par wagons vers Auschwitz ou Treblinka. C'est cette dualité qu'Eichmann n'est pas capable de penser. Et il ajoute que c'est certainement dû à l'éducation, aux entrainements militaires... Bien sûr cette position pourrait le défausser. Mais si l'on en croit Sebastian Haffner dans sa fantastique Histoire d'un allemand, cette militarisation de tous les Allemands (sommés de rejoindre des camps d'entrainement dès 1933) a installé en eux une camaraderie profonde qui les déchargeait de leur propre individualité :

Pendant la journée, on n'avait jamais le temps de penser, jamais l'occasion d'être un "moi". Pendant la journée, la camaraderie était un bonheur. Aucun doute : une espèce de bonheur s’épanouit dans ces camps, qui est le bonheur de la camaraderie.(...) Qui niera qu'il existe dans la nature humaine une aspiration à ce bonheur que la vie civile, normale et pacifique, ne peut combler ? Moi en tout cas je le nierai pas, et j’affirme avec force que c'est précisément ce bonheur, précisément cette camaraderie qui peut devenir un des plus terribles instruments de la déshumanisation - et qu'ils le sont devenus entre les mains des nazis. C'est là le grand appeau, l'appât majeur dont ils se servent. Ils ont submergé les Allemands de cet alcool de la camaraderie auquel aspirait un trait de leur caractère, ils les y ont noyés jusqu'au delirium tremens. Partout, ils ont transformé les Allemands en camarades, les accoutumant à cette drogue depuis l'âge le plus malléable : dans les Jeunesses hitlériennes, la SA, la Reichswehr, dans des milliers de camps et d'associations - et ils ont ce faisant éradiqué quelque chose d’irremplaçable que le bonheur de la camaraderie est à jamais impuissant à compenser. (...) [La camaraderie] corrompt l'homme, elle le déprave plus que ne le font l'alcool et l'opium. Elle le rend inapte à une vie personnelle, responsable et civilisée Elle est proprement un instrument de décivilisation. A force de camaraderie putassière, les Nazis ont dévoyé les Allemands ; elle les a avilis plus que nul autre chose. (...) La camaraderie dispense l'homme de toute responsabilité pour lui-même, devant Dieu et sa conscience ; il fait ce que tous font. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le temps de réfléchir (à moins, que, par malheur, il ne se réveille seul en pleine nuit). Sa conscience, ce sont ses camarades : elle l'absout de tout, tant qu'il fait ce que font les autres.

Mais revenons à Hannah : son analyse qui la voue aux gémonies, la rend détestable de tous ceux auxquels on croyait pouvoir l'assimiler (Juifs, sionistes, anciennes prisonnières du Camp de Gurs...). Elle pense, seule à seule, dans la grande tradition socratique, un problème : le mal, et découvre à partir d'un cas particulier, Eichmann, un concept pour penser l'humanité. En quoi cette banalité du mal est-elle plus dérangeante que sa rivale kantienne ? Nous pouvons tous y succomber en renonçant à notre qualité d'homme : la pensée. Or pour penser, certaines conditions doivent être réunies, et pour poursuivre cette réflexion je vous invite à (re)lire Conditions de l'homme moderne, d'Hannah Arendt et bien sûr à voir le superbe film de Margarette von Trotta.